矢島の春

代表取締役社長 大井建史

春は季節の移り変わりが最も鮮烈に感じる季節ですね。雪国だから、酒造りが終わる時期だから、末娘が中学を卒業したから、今桜が散り始めたから特にそう思うのかもしれません。

昨年四月に三女の中学校PTA会長となり、奇しくも私が町教育委員をしていた時に検討が始まった新校舎完成に立ち会う事になりました。

私の生まれた五十年前に建設された地域最古の鉄筋コンクリートの中学校が役目を終え、日本で初めての中高連携校として新校舎が完成しました。連携校は一貫校と違い学校としては別組織ですが、特別教室・体育館・プールなどの施設を共有化し建設経費を下げる。少子化でクラス数の減少による教科担当の欠員の補完に有効と考え、県と市の共同建設として完成しました。鳥海山が全教室から見えるように中学と高校を左右に分け一直線にした為、一階の廊下の長さがなんと二百メートル。雪深い矢島でも冬場のランニングには困らない事でしょう。

この竣工祝賀会の実行委員長を中・高のPTA会長で勤めさせて頂きました。話せば長い話もありますが、県予算と市予算で半分づつ建設すると言うのは実にややこしい事のようです。先ずはさておき目出度いと言う事で記念ラベルを作ってお祝いを致しました。矢島中学校・矢島高校OBの皆様、記念に一組如何でしょうか?新校舎ラベルと開校理念ラベルの二本組セット(税込み・運賃別)二千八百一円ですので是非ご購入下さい。

考えてみると、親が一生懸命頑考えてみると、親が一生懸命頑

矢島中学校も最大七クラス、私の頃は四クラス、現在は一クラスの学年も出始めました。合併後は特に、県や市からの補助金カット続き、部活動も人数確保と予算確保の両方で大変苦労しております。

故郷納税を関東の自治体が反対するなんてとんでもない事だなと思いませんか?東京育ちは二世でも親が育った地域の印象が薄くなり、日本の動きは東京だという思いが強くなります。もちろん正しい点も沢山有りますが、中央だけで日本の全ては成り立ちません。今後の日本の環境・水・エネルギー・食糧・人材確保も含め、無人の廃墟しかない農村部を出さない為にも、過疎地・少子高齢化の先進地に住まう者としては、実力テスト全国一番の実感は何も無く、義務教育の公平性を如何に保つかが極端な少子化の中での焦眉の急で 有ります。

故郷を離れて いらっしゃる方、是非ご一考ください。

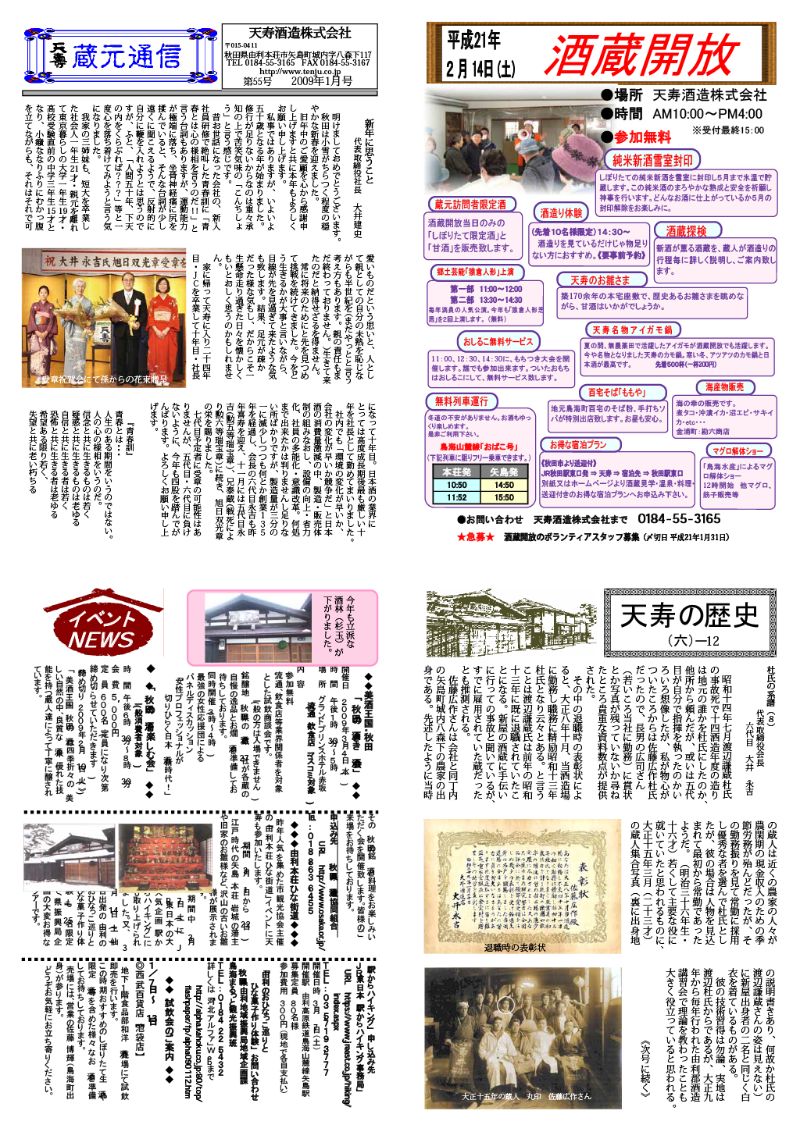

天寿の歴史

(六)ー14

杜氏の系譜 ( 10 )

代表取締役会長

六代目 大井 永吉

佐藤広作杜氏は冬の造りだけの季節労務ではなく、通年勤務の蔵人だった。兵役に就かなかった彼は、戦中の米不足による減石や蔵人の戦時招集による人手不足等困難な時代を乗り切り、戦後の混乱期から発展期には、花岡先生のご指導を活かして「たゆまぬ研究努力と全国品評会優等賞受領をはじめ幾多の表彰を受け銘酒天寿の名声を顕揚した」(退職時の表彰状)。将に天寿酒造を秋田の銘醸蔵として位置づけた功労者であり、五代目永吉の大きな信頼を得ていた。

私が生まれて二才の時から勤務し、小学校一年生の年には杜氏になっていた人である。生い立ちなども知り尽くしていたし、私にとっては家族の一員のような存在だった。私が昭和三十一年帰郷して家業に従事、製造の仕事は分析係から始めたが、造り以外の小さなことでも親切に教えて貰ったものである。

当時は製造数量に規制があった時代で、販売に足りないところは桶買いで補完せざるを得なかった。その未納税酒契約や引取りに後発の我が社は関東一円、また佐渡島までも出かけたが、引き取りは税務署の立合いもあって広作杜氏と二人のことが多く、その旅の思い出や、松尾祭などの酒宴では酒屋唄を若い衆と共に歌い、分家の大叔父国冶が物指を刀の代わりにして舞う剣舞〝川中島〟の詩吟を謡うのが恒例になっていたなど、人間味豊かな面も懐かしく思い出される。

彼は昭和三十九年一月、「四十五年一日の如く職務に精励し」六十一才で高齢を理由に自ら身を引いた。「当酒造場の今日あるはあなたの努力に負う所大なるものがあります、このたび退職するに当り銀杯三つ重ね壱組並に金壱封を贈呈しその功を表彰します」五代目永吉の表彰状の文面である。「良く従業員の和衷協力を計り技術の練磨や能率の増進に努め当工場の進歩発展に尽力されました」。

天寿の歴史に大きな足跡を残し惜しまれて後進に道を譲ったのであった。