新世紀・新創業の時

代表取締役社長 大井建史

未来と言う言葉で表してきた「二十一世紀」がやって来ました。

思い・感動・誇り・自信・喜び・信頼・愛

人生において、重要な言葉であり、これが無くして人生の充実を感ずる事は出来ません。

仕事においても同じであります。その仕事に思いを込め、学び、共に目標に向かい、改革し、達成の自信と連帯を体感し、実力と信頼を築きあげる喜びと、人生の充実と自身の誇りを実現する、最も重要な場であると思います。

「今」を如何に充実したものにするのか、思い・実力・誇りをどう発揮するのか。自分を計る物差しを伸ばすことが出来るのは、自分の心の姿勢をどのように持つか、貴重な人生の時を、どの様な心の様相を持って過ごすかに懸かっていると思います。

二十一世紀は、これまでの単なる延長には絶対に成りません。自分を計る物差しも、このままでと考えた瞬間に、成長を止めるだけではなく、体力の衰えと比例して縮みはじめます。

昨年のオリンピックでも、数々の感動的なドラマがありました。無名な若者が一躍有名になるシーンも多々有りましたが、私の印象に一番残るのは、輝かしい実績のあるベテラン選手が、事故やスランプからすさまじい努力によって再び栄誉に輝いた時でした。

その人たちが一様に言われることは「ゼロからの出発」と言う言葉です。物事普通にがんばっても普通にしかならない、過去の実績・栄誉をかなぐり捨て、全くの新人に立ち戻り、総ての事を検証し直し、総てに最高を目指して一から始める。なんと凄まじい決意でしょう。

これを企業活動に置き換えると『新創業』と言うのだと思いました。現状に囚われることなく、積極的に成長する努力を続け、高い誇りと自信を持った会社を目指し続けたいと思います。

この一球は絶対無二の一球なり

されば 心身をあげて一打すべし

この一球一打に技をみがき

体力をきたえ 精神力を養うべきなり

この一打に今の自己を発掘すべし

これを 庭球する心という

(福田雅之助)

限りある人生の、限りあるスポーツの出来る時間を、いかに真剣に自己を鍛練することが重要かを、庭球を通じて伝えている言葉でありますが、これは酒造りや会社の仕事にも十分に通じる言葉だと思います。

世界に通用する名醸蔵を目指し、お客様は常に正しいと認識し、会社の、或いは自分の有るべき姿を求め、自信と誇りの持てる仕事をするために、現在の天寿の歴史を担う一人として「今」自分に何が出来るのか良く見つめる。なぜなら「今」は、思いが問われる時代・本気が問われる時代だからです。

近所のいつものお客様に一から細やかにお応えし、喜んでいただいている事を確認しながら、精度を上げてその環を広げて行きたい。テクニックなどではなく、喜んで頂けるお客様がいる事、それが有るべき姿であると考えます。広く浅くは我社の求める姿ではなく、どこまでも深く濃い付き合いの出来る、信頼される酒蔵を目指します。

本年も、皆様のご愛顧を、よろしくお願い申し上げます。

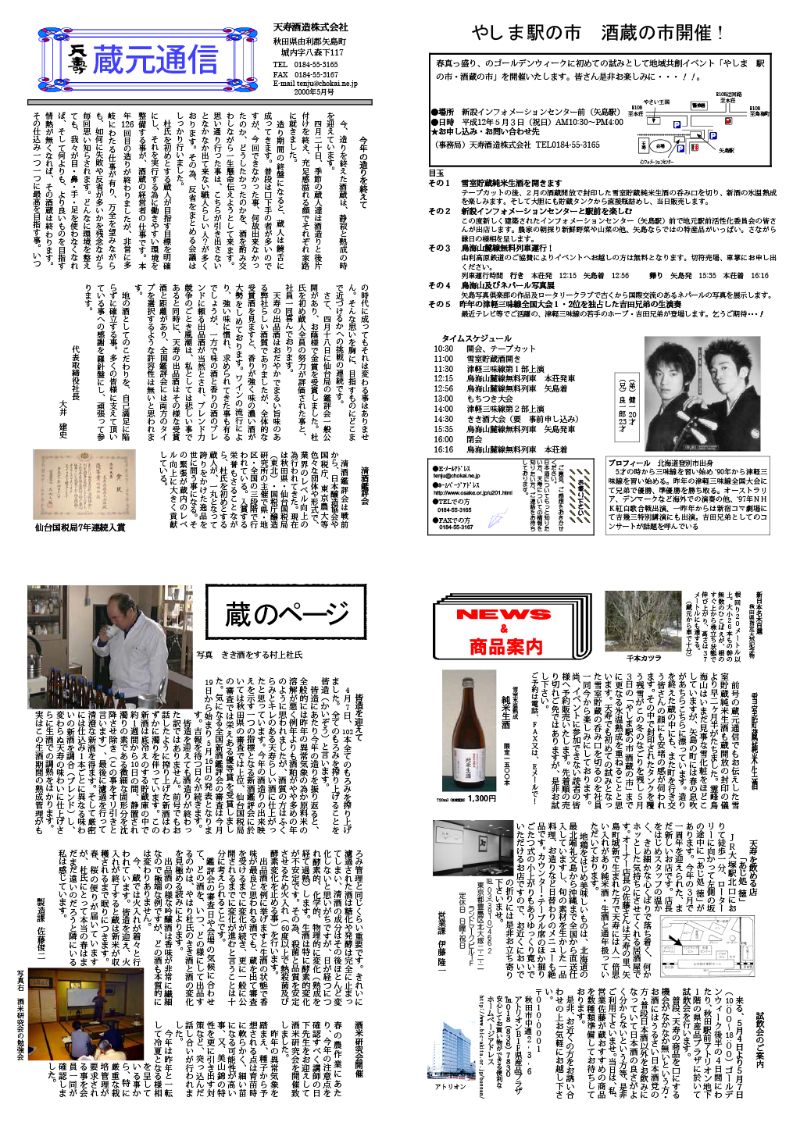

蔵のページ

十二月に入ると、槽(ふね=お酒を搾る道具)からは新酒が滴り落ち、仕込みも出荷も最盛期となり一年で一番活気ある時期を迎えています。今年収穫された中で一番良い美山錦を選び醸される大吟醸、アイガモ達と共に育てた無農薬美山錦で仕込まれた矢島物語、ふりかえれば鳥海も、今、静かに醗酵しながら時を刻んでいます。年明けには搾りに入るため、蔵人達はコツコツと準備を進めています。

今年の美山錦大吟醸に使用される米を栽培したのは、もろみ担当の土田邦夫(2年連続)と槽担当の佐藤政一です。この様に、誰の米がどの仕込みに使用されたのかが明らかなのが、「酒造りは米作りから」を基本姿勢としている天寿なのです。

さて、前号でお知らせしたマル秘新商品純米吟醸「雪ごよみ」をご紹介します。吟醸酒の特徴である華やかな香りは、酵母菌の特徴を最大限に引き出すことにより生成され、きめ細かな米由来の味わいがさらに香りを引き立てるのです。香りやアルコールを生成するのが酵母菌の仕事(アルコール醗酵)。お米を溶かし、味を引き出すのが麹の仕事(糖化)。そしてこの平衡に進む糖化・醗酵のバランスを取り、香味豊かな味を引き出すのが蔵人の仕事であり、その見極めをするのが杜氏の役割なのです。

十年前、秋田県で開発、発表された秋田流・花酵母AK‐1は、これまでに無い、口に含んだときに豊かに膨らむ香味が特徴の吟醸酒となる酵母菌でした。この酵母菌は秋田県内中の蔵元から清酒もろみを集め、その中から選別された優良菌株でした。これは、砂浜に落とした宝物のイヤリングを見つけ出すのと同じくらい困難な仕事だったであろうと想像します。

一方、現在の酵母菌開発は薬品耐性やDNA解析等、技術の進歩により効率よく新酵母菌を分離出来るようになりました。しかし、この様な新しい酵母菌の中には酒造りの本体であるもろみの末期に発酵力が鈍り、結果としてその特徴を活かすことが困難である事例を数多く耳にします。(この様な状態をもろみのキレが悪いと呼んでいます)

「雪ごよみ」に使用した新酵母ND‐4は、自然界の花から採取された酵母菌で華やかな上立ち香と豊富な含み香を特徴としています。事実、もろみ仕込みの際にはすでに、酒母の段階で蓄積された香りが造り蔵に立ち上がり、日に日にその存在感を強めていきました。

造り前からこの新酵母菌での仕込みを蔵人全員が待ち望み、期待していたため、もろみ担当の土田は入れ替わり立ち替わり様子を聞きに来る他の蔵人や、社長、会長にかなりのプレッシャーを感じていたようです。が、同時に吟醸酒造りに懸ける杜氏の心情をも共感した様子でした。

製造課係長 佐藤俊二