新年に思うこと

代表取締役社長 大井建史

明けましておめでとうございます。

秋田は小雪がちらつく程度の穏やかな新春を迎えました。

旧年中のご愛顧を心から感謝申し上げますと共に本年もよろしくお願い申し上げます。

私事ではありますが、いよいよ五十歳となる年が始まりました。修行が足りないからなのは重々承知の上で苦笑気味の「こんちしょう」と言う感じです。

昔お世話になった会社の、新入社員研修で絶叫した青春訓に「青春とは心の様相を言うのだ!!」と言う台詞もありますが、運動能力が極端に落ち、坐骨神経痛に尻を揉んでいると、そんな台詞が少し遠くに聞こえるようで、反射的に自分に鞭を入れようとは思うのですが、ふと、「人間五十年、下天の内をくらぶれば???」等と一度心を落ち着けてみようと言う気になりました。

我家の三姉妹も、短大を卒業した社会人一年生21才・親元を離れて東京暮らしの大学一年生19才・高校受験直前の中学三年生15才となり、小癪ななりふりにむかっ腹を立てながらも、それはそれで可愛いものだという思いと、人として親としての自分の未熟を恥じながらも半世紀を(まだやっとと言う考え方もあります。親の責任もまだ終わっておりません。)生きて来たのだと納得せざるを得ません。 常に将来のためにと先を見つめて挑戦を続けてきました。今をどう生きるかが大事と言いながら、目線が先を見過ぎて来たような気も致します。結果、足元が疎かだった様な気もし、だからこそ一生懸命走り過ぎた日々を懐かしくもいとおしく思うのかもしれません。

家に帰って天寿に入り二十四年目・JCを卒業して十年目・社長になって十年目。日本酒の業界にとっては高度成長期後最も厳しい十年を社長として勤めてまいりました。

社内でも「環境の変化が早いか、会社の変化が早いか競争だ」と日本酒の消費量激減の中、製造・販売体制の組みなおし、設備の向上・省力化、社員の多能化・意識改革。何処まで出来たかは判りませんし足りない所ばかりですが、製造量が三分の一に減少しつつも何とか創業135年を経過し、会長の六代目永吉も昨年喜寿を迎え、十一月には五代目永吉(勲五等瑞宝章)、兄泰蔵(戦死により勲六等瑞宝章)に続き、旭日双光章の栄を賜りました。

七代目予定者に受章の可能性はありませんが、五代目・六代目に負けないように、今年も四股を踏んでがんばります。よろしくお願い申し上げます。

『青春訓』

青春とは・・・

人生のある期間をいうのではない。

人の心の様相をいうのだ。

信念と共に生きるものは若く

疑惑と共に生きるものは老ゆる

自信と共に生きる者は若く

恐怖と共に生きる者は老ゆる

恐怖と共に生きる者は老ゆる

失望と共に老い朽ちる

天寿の歴史

(六)ー12

杜氏の系譜(8)

代表取締役会長

六代目 大井 永吉

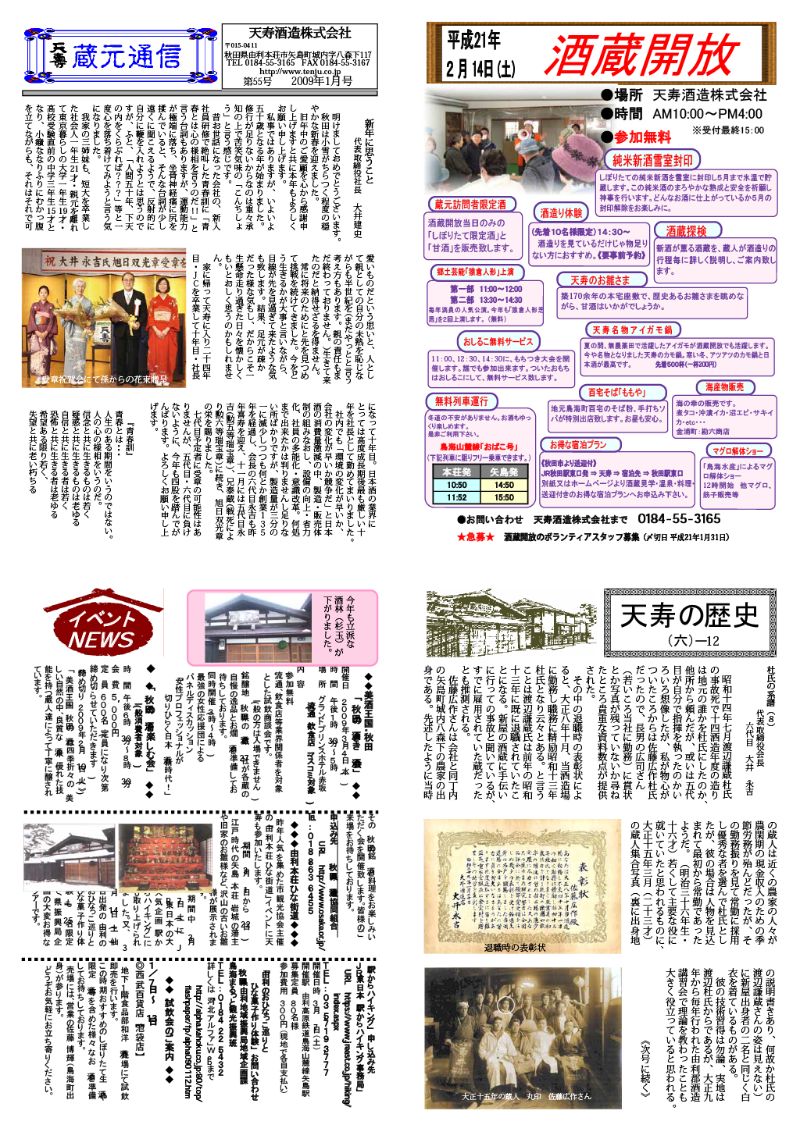

昭和十四年七月渡辺謙蔵杜氏の事故死で十四酒造年度の造りは地元の誰かを杜氏にしたのか他所から頼んだが、或いは五代目が自分で指揮を執ったのかいろいろ想像したが、私が物心がついたころからは佐藤広作杜氏だったので、長男の広司さん(若いころ当社に勤務)に賞状とか写真が残っていないか尋ねたところ貴重な資料数点が提供された。

その中の退職時の表彰状によると、大正八年十月、当酒造場に勤務し職務に精励昭和十三年杜氏となり云々とある。と言うことは渡辺謙蔵氏は前年の昭和十三年に既に退職されていたことになる。新屋の酒蔵に手伝いに行っての事故と聞いているがすでに雇用されていた蔵だったとも推測される。

佐藤広作さんは会社と同丁内の矢島町城内八森下の農家の出身である。先述したように当時の蔵人は近くの農家の人々が農閑期の現金収入のための季節労務が殆んどだったが、その勤務振りを見て常勤に採用し優秀な者を選んで杜氏としたが、彼の場合は人物を見込まれて最初から常勤であったようだ。(明治三十六年生・十六才)若くして主要な役に就いていたと思われるものに大正十五年三月(二十三才)の蔵人集合写真(裏に出身地の説明書きあり、何故か杜氏の渡辺謙蔵さんの姿は見えない)に新屋出身者の二名と同じく白衣を着ているものがある。

彼の技術習得は勿論、実地は渡辺杜氏からであるが、大正九年から毎年行われた由利郡酒造講習会で理論を教わったことも大きく役立っていると思われる。

《次号に続く》