豪雪の矢島から謹賀新年

代表取締役社長 大井建史

明けましておめでとうございます

昨年はコロナ禍に翻弄され、期待されていたオリンピックも延期となり、人類が皆我慢を強いられた年となりました。クリスマス頃には一日の感染者が三千人を超え、また、変異種のウィルスも残念ながら日本に上陸し、コロナ禍の年があけ明るい新年を迎えたと素直に喜ぶ状態ではありません。大変な状況の中、最前線で新型コロナと闘って下さっている医療関係者の皆様に、心からの尊敬と感謝の気持ちで一杯です。我々も出来る限りの自助努力を怠ることなく、この長く暗いトンネルが終わる日まで共に頑張って行きましょう。

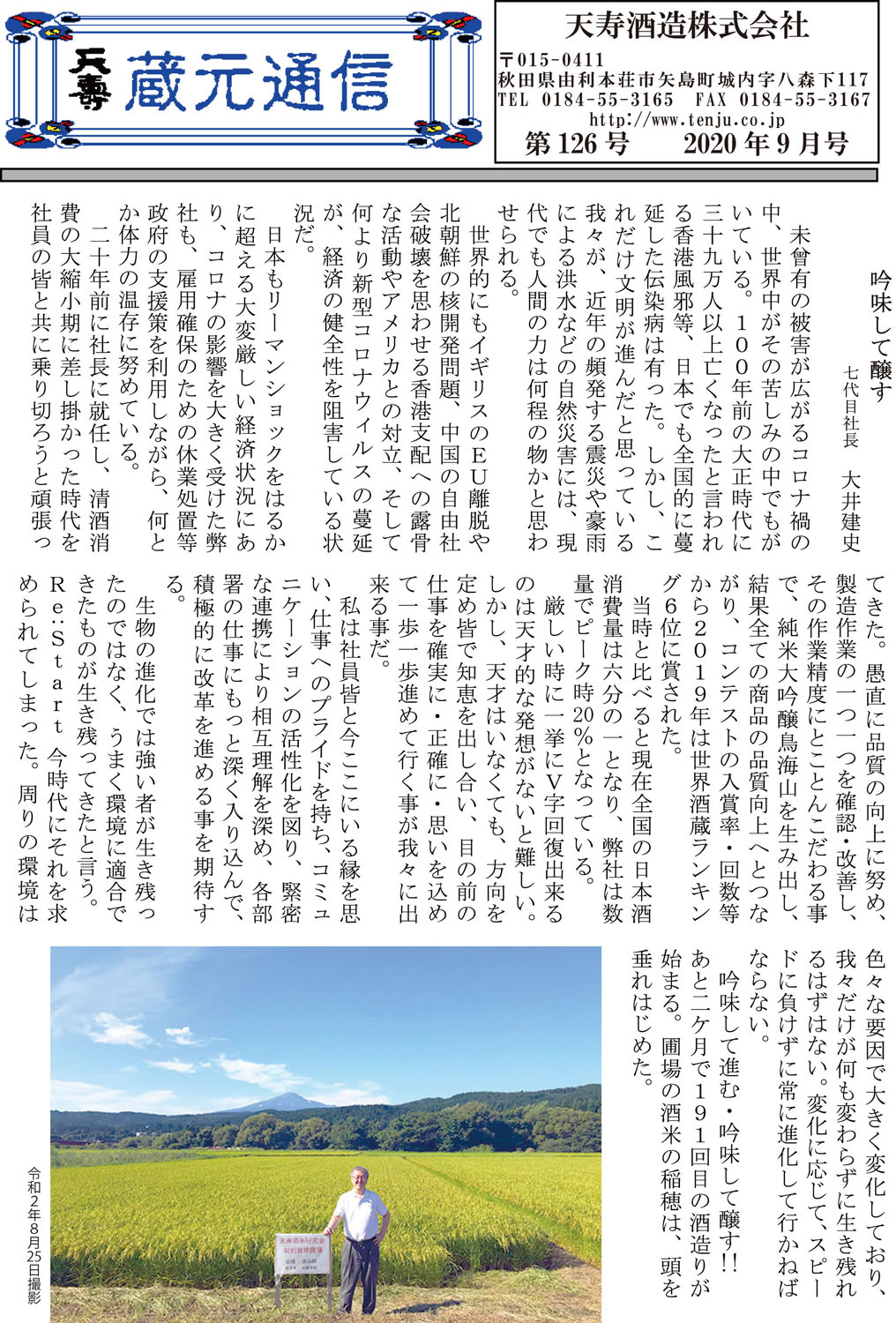

天寿酒造は今年百九十一回目の酒造りを行っております。私共大井家も私が七代目を継いでおりますが、大きな変化がございました。昨年四月に娘が入籍し息子が出来ました。コロナ禍で残念ながら披露宴を延期しておりますが、彼らも次の代を継ぐべくスタートいたしました。何年かは造り酒屋の基本を学ぶ事が続きますが、皆様の前に現れましたら未熟な若い二人でございますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

さて、毎年ご好評を頂いております天寿蔵開放でございますが、二十二回目を迎える今年はコロナ禍で密を避けるため『ドライブスルー販売会』とさせて頂く事となりました。やしま冬まつりは開催されるとの事でございますが、酒蔵の中にお入り頂き列を成したり飲食したりする事は、今現在最も避けるべき事と考えます。しかし、地域として人としてそして会社としても「今」大事なのは、繋がりと元気とそれを創る美味しさだと思います。

全てを中止ではなく〝可能な繫がり・安心して参加できる・美味しさと生活の豊かさ〟の少しでもお手伝い出来る事を考えて進めております。

初めての試みでご不便・ご不満な部分も露呈するかもしれません。お酒の試飲も出来ませんが敢えて開催するべきと考え、杜氏をはじめとする蔵人達もその朝しぼるお馴染みの「朝しぼり」に全力を注ぎます。その他食卓の喜びに繋がる様な限定酒やお得で美味しい福箱などを取り揃えてお待ちしております。

可能であればオンラインショップでの事前申込み・支払いをして頂けるように整えます。如何にスムーズな受け渡しが出来るか考えて参りますので、メールニュースやホームページにご注目いただき、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

鳥海山麓線も含めた冬まつり開催という事で、徒歩のお客様は店舗対応致しますが、ドライブスルーとの併催となる為、店外での待機・入店は一組ずつ・レジの関係で現金のみのお取り扱いとなります。大変寒い中ご不便・ご迷惑をおかけ致しますが、事情ご賢察賜りご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

ここまで仕事や地域社会を構成する行事が無くなると、片足が足掛かりを無くしてぶらついている様な不安定感が有ります。家内のメニューコントロールのお陰で体重は五キロ近く減り、そこは有難いのですがコミュニケーションツールとしてのお酒の役割が大好きで、それを介しての人との繫がりに幸せを感じていたことが良く判ります。私などは人生が宴会で出来ている様な男ですから、古い仲間とWEB飲み会をした途端如何に寂しかったか判りました。

秋田県内横手・湯沢に続いて三番目の豪雪と闘いながらではございますが、新年の皆様のご多幸をお祈り申し上げます。

仕事とは

杜氏 一関 陽介

明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で行動が制限されるなど、今まで経験した事がないような生活への変化を求められる一年でした。酒造りが一段落した昨年四月、酒造りも終わり、ゆっくり旅行でも行こうかと思った矢先の緊急事態宣言。造ったのは良いけれど、どれだけの酒が残ってしまうのだろうかと、ものすごく不安だったことを覚えています。

「来年は酒が造れるのか?収穫した米は?自分の仕事は?」大げさではなくそこまで考えました。外へ出ればマスクや消毒液を購入する人の長打の列。それを見て今何をするべきなのかを深く考えさせられました。

黙って在庫の酒瓶を毎日眺めていても仕方ないと思っていた四月下旬、普段私達が大吟醸酒や本醸造酒といった所謂アル添酒に使用する原料アルコールを手指の消毒用アルコールの代替として期限付きでの製造・販売ができるようになったとの知らせ。但し、販売するためにはクリアしなければならない手続きが多々あり、税務署や消防署へ連日出向き、なんとかゴールデンウイークギリギリでの販売へ漕ぎつけました。手指の消毒を徹底するように言われても消毒用アルコールはなかなか手に入らない時期でしたので、私達のアルコールで消毒することで少しでも安心をお届けできたのではないかと思っています。

その仕事に携わる中で二つの事を感じました。

一つ目は、普段私の仕事はお客様に喜んでもらえる酒を造る事。この度の消毒用アルコール商品の製造という今までにない経験ではありましたが、自己満足で微力ながらも人助けができたような気がして、自分の行いが人の為になるということがこんなに気持ちの良いものであるのかと実感させていただきました。

二つ目は、言い方は良くないかもしれませんが、お客様が求めているものが見える商品の製造・販売は、酒造りと比較できないほど単純であるということ。単純の中には安定したものを常に供給するという難しい面もありますが、微生物を扱い常にブレと戦う私達の仕事にはないゴールが存在すること。正にそれが無いのが日本酒の醍醐味なんでしょうが…。一からお客様に求められる商品に作りあげる自分の仕事の難しさを改めて思い知らされると共に、なんてやりがいがある仕事なんだろうと感じることができました。

私は、仕事とは根本は人の為であり、求められたいという欲が原動力で努力し、それが自らの生活に跳ね返ってくることでモチベーションを維持でき、また頑張ろうと思える物だと考えています。

今年一年、お客様の為に何ができるのかを常に考えながら酒造りに取り組む所存です。まずは世の中が平常を取り戻し、皆様にとって笑顔の絶えない一年になりますようにお祈り申し上げます。